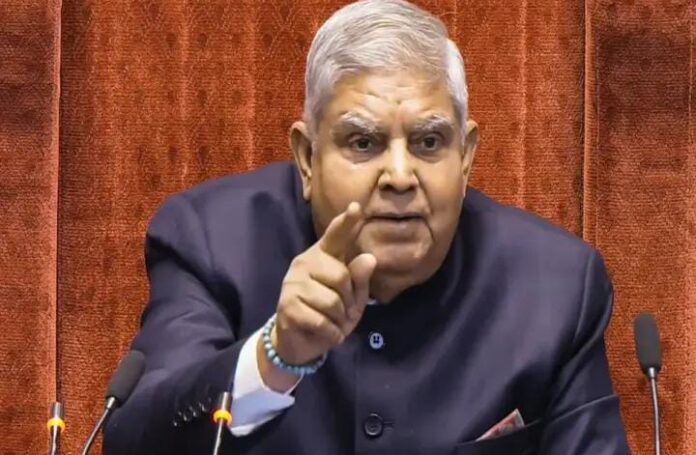

नई दिल्ली, 18 अप्रैल 2025, शुक्रवार। 17 अप्रैल 2025 को, भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के इंटर्न के छठे बैच को संबोधित करते हुए एक ऐसी टिप्पणी की, जिसने देश के संवैधानिक और राजनीतिक गलियारों में तीखी बहस को जन्म दिया। उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 142 को “लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ परमाणु मिसाइल” करार दिया, जो न्यायपालिका के पास “24×7 उपलब्ध” है। यह बयान न केवल सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर एक सवाल था, बल्कि यह संवैधानिक संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन और जवाबदेही के व्यापक मुद्दे को भी उजागर करता है। आइए, इस टिप्पणी के मायने, अनुच्छेद 142 की प्रकृति, और इसके लोकतांत्रिक ढांचे पर प्रभाव को समझने की कोशिश करते हैं।

अनुच्छेद 142 क्या है?

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को एक अनूठी और असाधारण शक्ति प्रदान करता है। यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार के प्रयोग में ऐसी डिक्री या आदेश पारित कर सकता है, जो किसी मामले में “पूर्ण न्याय” सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट को कानून की परंपरागत सीमाओं से परे जाकर, विशेष परिस्थितियों में, वह फैसला लेने की छूट देता है, जो समाज और व्यक्ति के हित में हो।

उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का उपयोग कई ऐतिहासिक मामलों में किया है। 1984 के भोपाल गैस त्रासदी मामले में कोर्ट ने पीड़ितों को त्वरित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए इस शक्ति का सहारा लिया। इसी तरह, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में कोर्ट ने अवैध रूप से आवंटित ब्लॉकों को रद्द करने का आदेश दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अनुच्छेद 142 का उद्देश्य न्याय को सर्वोपरि रखना है, खासकर तब जब कानून का सामान्य रास्ता अपर्याप्त हो।

लेकिन यही शक्ति विवाद का कारण भी बनी है। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने जिस संदर्भ में इसे “परमाणु मिसाइल” कहा, वह सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले से जुड़ा है, जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर सहमति देने के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई थी। यह फैसला तमिलनाडु बनाम राज्यपाल मामले में आया, जहां कोर्ट ने राज्यपाल के विधेयकों को लंबित रखने के फैसले को “अवैध” और “मनमाना” बताया। धनखड़ का तर्क है कि इस तरह के निर्देश कार्यपालिका और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों की स्वायत्तता पर अतिक्रमण करते हैं।

उपराष्ट्रपति की चिंता: क्या है असल मुद्दा?

उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने संबोधन में कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, “हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दें।” उनका कहना था कि संविधान का अनुच्छेद 145(3) सुप्रीम कोर्ट को केवल संवैधानिक व्याख्या का अधिकार देता है, और वह भी पांच या अधिक जजों की पीठ के माध्यम से। लेकिन अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियां न्यायपालिका को “सुपर संसद” या “सुपर कार्यपालिका” की तरह काम करने की अनुमति दे रही हैं, बिना किसी जवाबदेही के।

उन्होंने एक और घटना का जिक्र किया, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी मिलने से जुड़ी थी। धनखड़ ने सवाल उठाया कि इस मामले में सात दिन तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई और कोई FIR क्यों दर्ज नहीं की गई। उनका कहना था कि अगर ऐसी घटना किसी आम नागरिक के साथ होती, तो “इलेक्ट्रॉनिक रॉकेट” की तरह कार्रवाई होती, लेकिन न्यायपालिका के मामले में यह “बैलगाड़ी” की तरह रुकी हुई है। यह टिप्पणी न्यायपालिका की जवाबदेही और पारदर्शिता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है।

धनखड़ का तर्क है कि लोकतंत्र में शक्तियों का विभाजन (Separation of Powers) एक मूलभूत सिद्धांत है। कार्यपालिका जनता के प्रति जवाबदेह है, संसद सवालों के माध्यम से सरकार को कठघरे में खड़ा करती है, लेकिन न्यायपालिका की जवाबदेही का क्या? अगर कोर्ट कानून बनाने, कार्यकारी कार्य करने, और राष्ट्रपति जैसे पदों को निर्देश देने लगे, तो क्या यह लोकतांत्रिक संतुलन को खतरे में नहीं डालता?

दूसरा पक्ष: अनुच्छेद 142 का महत्व

हालांकि उपराष्ट्रपति की टिप्पणी ने बहस को हवा दी है, लेकिन अनुच्छेद 142 के समर्थक इसे न्याय का एक अनिवार्य हथियार मानते हैं। उनका तर्क है कि भारत जैसे जटिल और विविधतापूर्ण देश में, जहां कानूनी प्रक्रियाएं लंबी और जटिल हो सकती हैं, अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को त्वरित और प्रभावी न्याय देने की शक्ति देता है।

उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान का उपयोग पर्यावरण संरक्षण, मानवाधिकारों की रक्षा, और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जैसे मामलों में किया है। 1998 में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अनुच्छेद 142 की शक्तियां पूरक प्रकृति की हैं और इनका उपयोग मौलिक कानूनों को बदलने के लिए नहीं किया जा सकता। फिर भी, यह शक्ति कोर्ट को लचीलापन देती है, जिससे वह सामाजिक और संवैधानिक जरूरतों के हिसाब से फैसले ले सके।

अनुच्छेद 142 के समर्थकों का कहना है कि राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर समयसीमा तय करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करता है। अगर विधेयक लंबित रहते हैं, तो यह विधायिका की इच्छा को कमजोर करता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है। कोर्ट का यह कदम कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने की दिशा में एक प्रयास है, न कि उसकी स्वायत्तता पर हमला।

क्या अनुच्छेद 142 वाकई ‘परमाणु मिसाइल’ है?

उपराष्ट्रपति की “परमाणु मिसाइल” वाली टिप्पणी निश्चित रूप से एक मजबूत रूपक है, जो अनुच्छेद 142 की असीमित शक्ति को रेखांकित करती है। लेकिन यह सवाल उठता है कि क्या यह शक्ति वाकई लोकतंत्र के लिए खतरा है? या यह एक आवश्यक उपकरण है, जो असाधारण परिस्थितियों में न्याय सुनिश्चित करता है?

एक तरफ, धनखड़ की चिंता जायज है। अगर न्यायपालिका अपनी शक्तियों का उपयोग कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में अतिक्रमण के लिए करती है, तो यह संवैधानिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। खासकर तब, जब कोर्ट के फैसले राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पद को प्रभावित करते हैं, जो संविधान की रक्षा और संरक्षण की शपथ लेता है।

दूसरी तरफ, अनुच्छेद 142 ने कई मौकों पर उन खामियों को दूर किया है, जहां कानून या कार्यपालिका नाकाम रही। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण, और मानवाधिकारों की रक्षा जैसे क्षेत्रों में निर्णायक कदम उठाने की अनुमति देती है। सवाल यह है कि इस शक्ति का उपयोग कितना संयमित और जवाबदेह तरीके से हो रहा है।

आगे की राह: संतुलन की जरूरत

उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी ने एक महत्वपूर्ण बहस को जन्म दिया है। यह बहस केवल अनुच्छेद 142 की शक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र में शक्तियों के विभाजन, संस्थागत जवाबदेही, और संवैधानिक संस्थाओं के बीच आपसी सम्मान के सवालों को भी छूती है।

इस मुद्दे का समाधान तभी संभव है, जब न्यायपालिका, कार्यपालिका, और विधायिका अपने-अपने क्षेत्रों का सम्मान करें। शायद समय आ गया है कि अनुच्छेद 142 के उपयोग के लिए कुछ दिशानिर्देश तय किए जाएं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि यह शक्ति “परमाणु मिसाइल” की तरह अनियंत्रित न रहे, बल्कि न्याय का एक संतुलित और जवाबदेह हथियार बने।

लोकतंत्र तभी मजबूत होता है, जब उसकी सभी संस्थाएं एक-दूसरे की स्वायत्तता का सम्मान करती हैं और जनता के हित को सर्वोपरि रखती हैं। उपराष्ट्रपति का यह बयान हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा संवैधानिक ढांचा इस संतुलन को बनाए रखने में सक्षम है, या हमें इसे और मजबूत करने की जरूरत है।